2024年3月5日に東芝デバイス&ストレージ株式会社の管理職の方に向けて研修を実施しました!

今回の研修はかなテラス(神奈川県立かながわ男女共同参画センター)企画の「男性の家事・育児参画促進に向けた講師派遣事業」の講師として登壇させていただきました。

今回は実際の研修概要について、イベントレポート形式でお届けします。

実施概要

- 研修名:違いを知り、活かすために(ジェンダー編)

- 日時:2024年3月5日(火)13:00-15:00(120分)

- 実施方法:対面式+オンライン参加

- 対象:管理職の方+ご興味ある方

- 当日参加者:250名程度(オンライン+対面)

- 研修アジェンダ

- なぜジェンダー平等を行う必要があるのか

- ジェンダーに関する基礎知識

- 自分の会社を知る

- バイアスを感じる

企業概要

- 会社名:東芝デバイス&ストレージ株式会社

- 代表取締役社長:島田太郎

- 企業概要:ディスクリート半導体・システムデバイスなどの半導体デバイスとHDDなどのストレージ製品の開発・製造・販売

- 従業員数:20,600人(連結)、3,400人(単独) ※2023年3月末現在

研修講師

室田 美鈴(むろた みすず)

【関心のあるテーマ】企業内に残るジェンダー格差の解消、企業や組織文化の改革

【活動歴】大企業での就労経験や夫の海外勤務への帯同を機に企業内に残る性別役割分担意識に違和感を持ち、2021年2月に参画。以降、企業向け事業の立ち上げや男性育休取得推進に向けた企画を実施中。

目的

- 日本や自社の現状を正しく把握し、ジェンダー平等を進める意義を理解する

- 部下や同僚の仕事や家庭での役割を想像し、両立を支援するために何ができるかを考える

研修内容

1. なぜジェンダー平等を行う必要があるのか

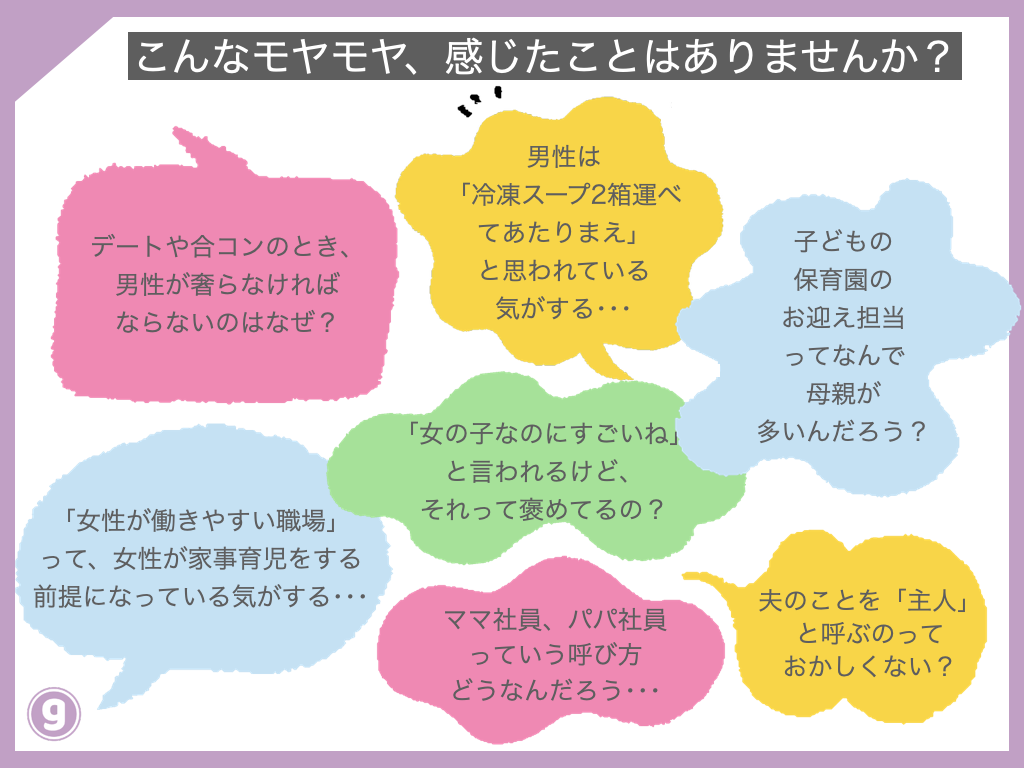

昨今では男女問わず育休取得者が増加したり、政府としても働き方改革を推進しています。一方で仕事量は変わっておらず、管理職への負荷が上がっていると感じている人も多いはず。そういった中で日頃、管理職の皆さんが感じている難しさやジェンダー平等を進める意義についてディスカッションを行っていただきました。

ディスカッションを通じて、「性別を問わず、育休を取得することは歓迎だし、ぜひ取って欲しい。一方で快く育休を取得を取れるような環境づくりに苦戦している」という声をいただき、多忙な中で働く環境の改善に向けて苦労されている様子が窺えました。

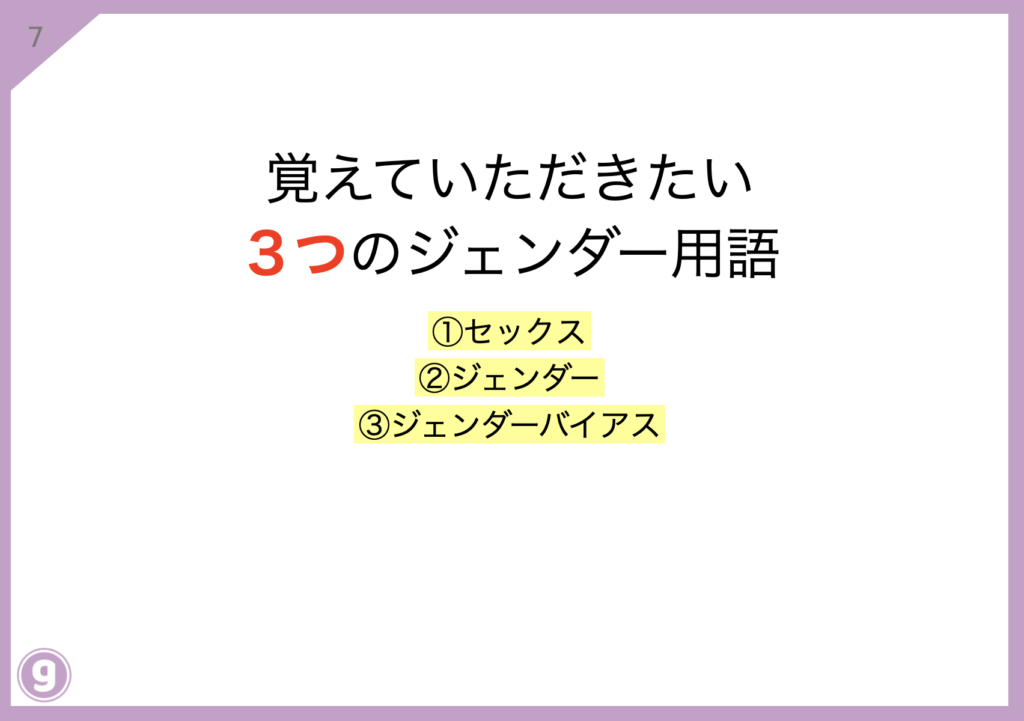

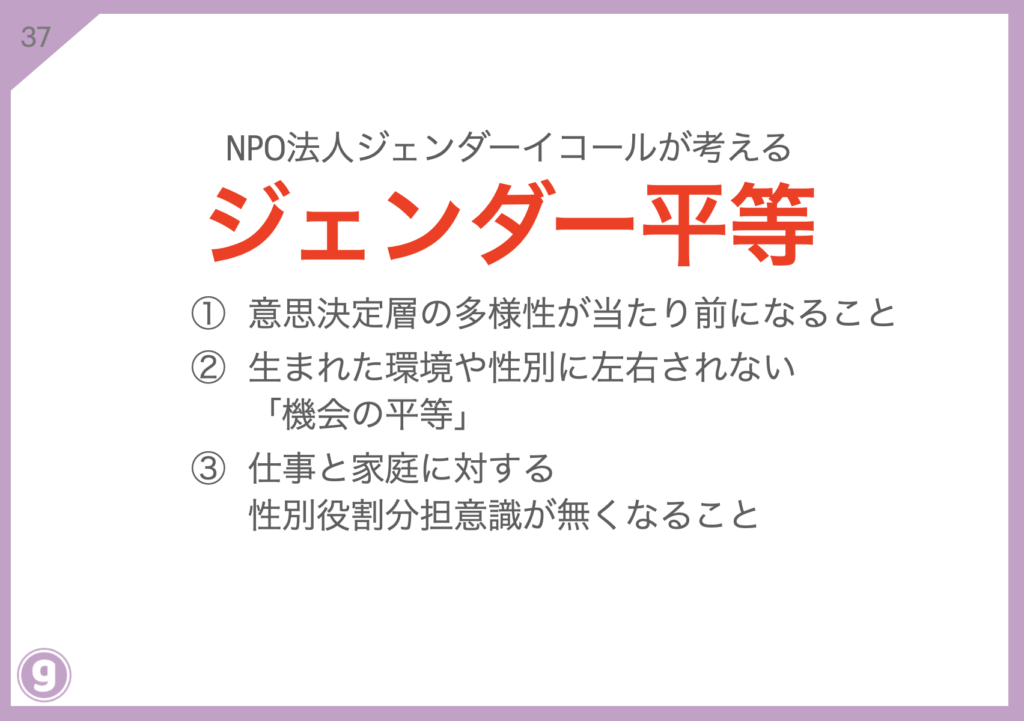

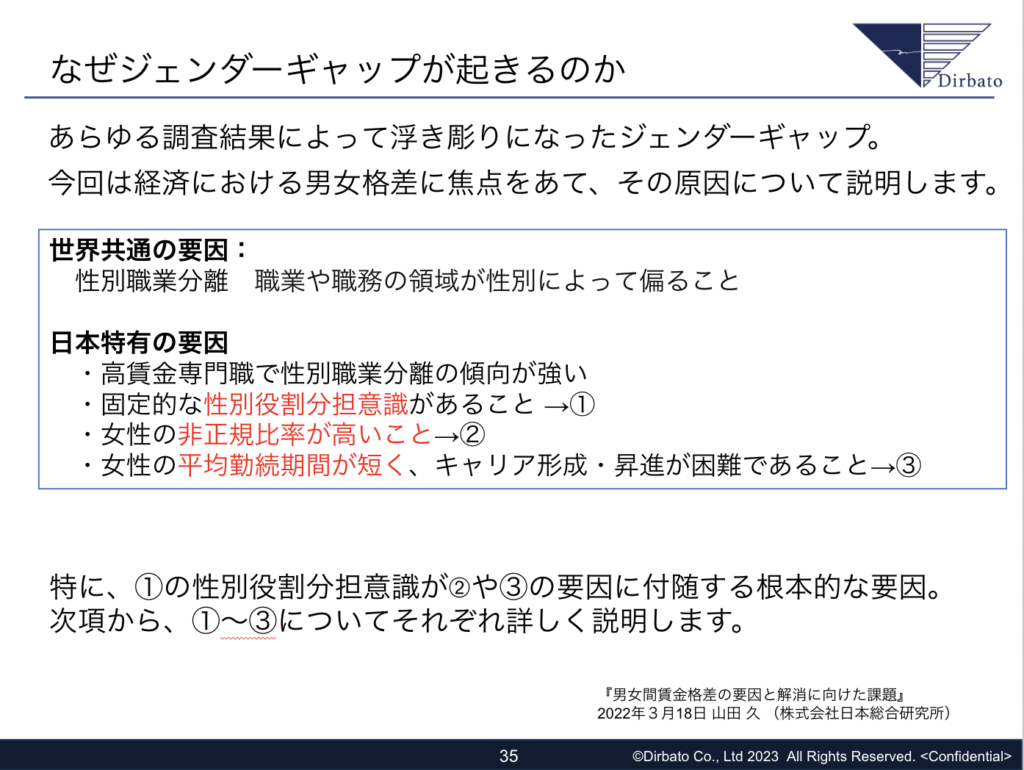

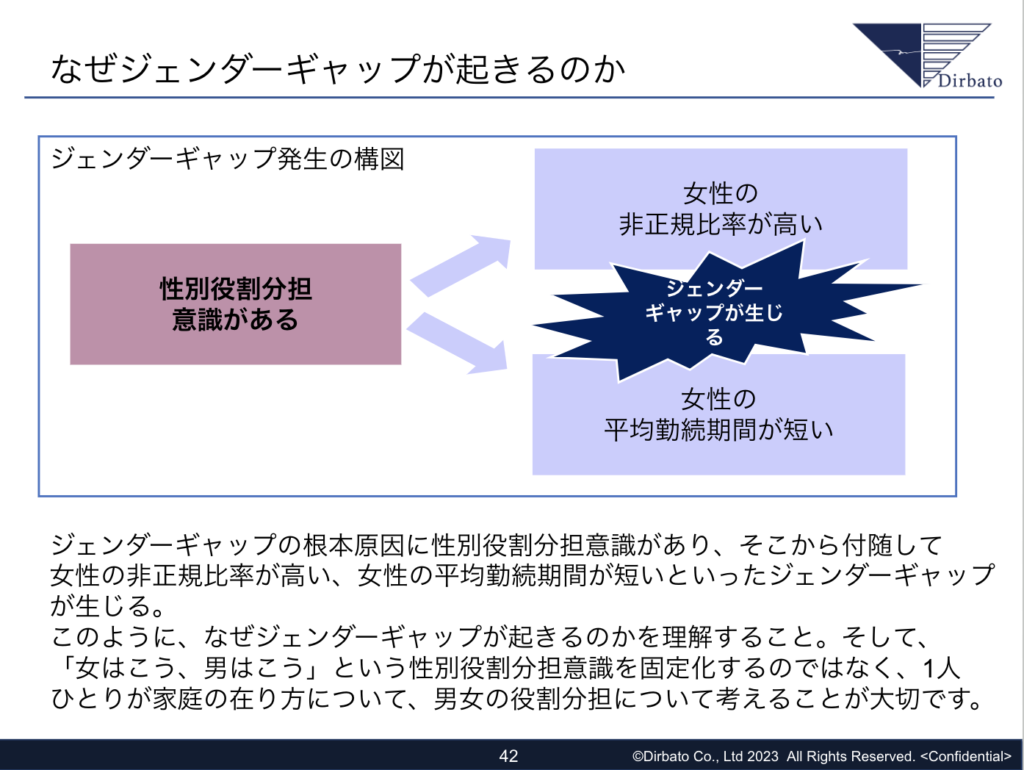

2. ジェンダーに関する基礎知識

今回はジェンダーについて初めて学ぶ方に向けて用語説明を行いました。

- セックス(SEX)

- ジェンダー(Gender)

- ジェンダーバイアス

- ジェンダーロール

- ジェンダーギャップ

- ジェンダーギャップ指数

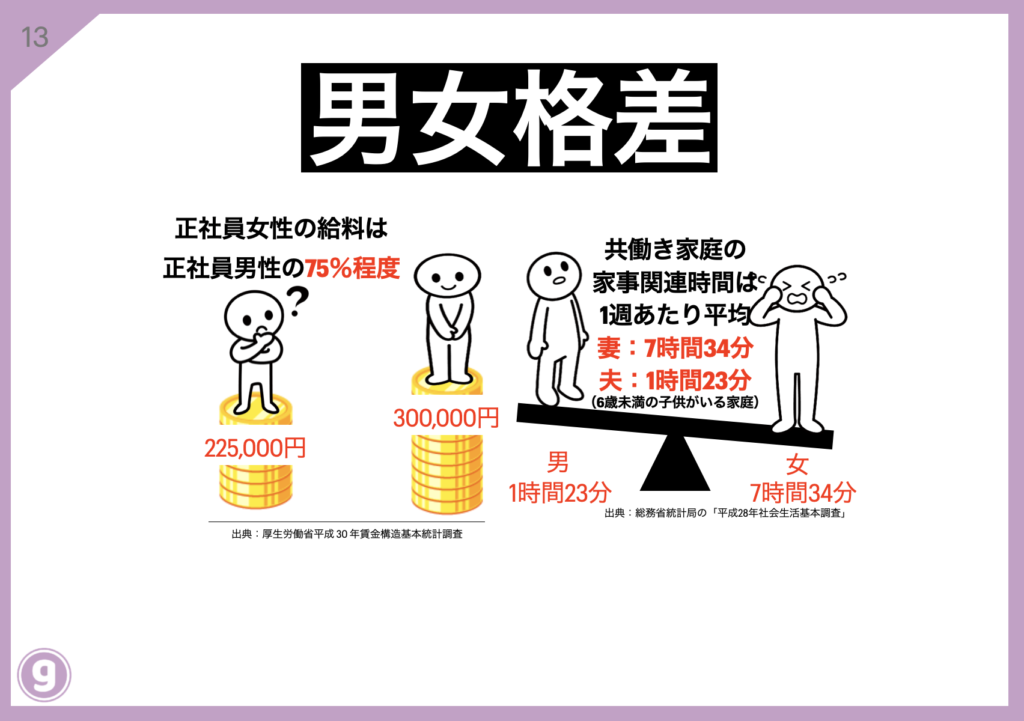

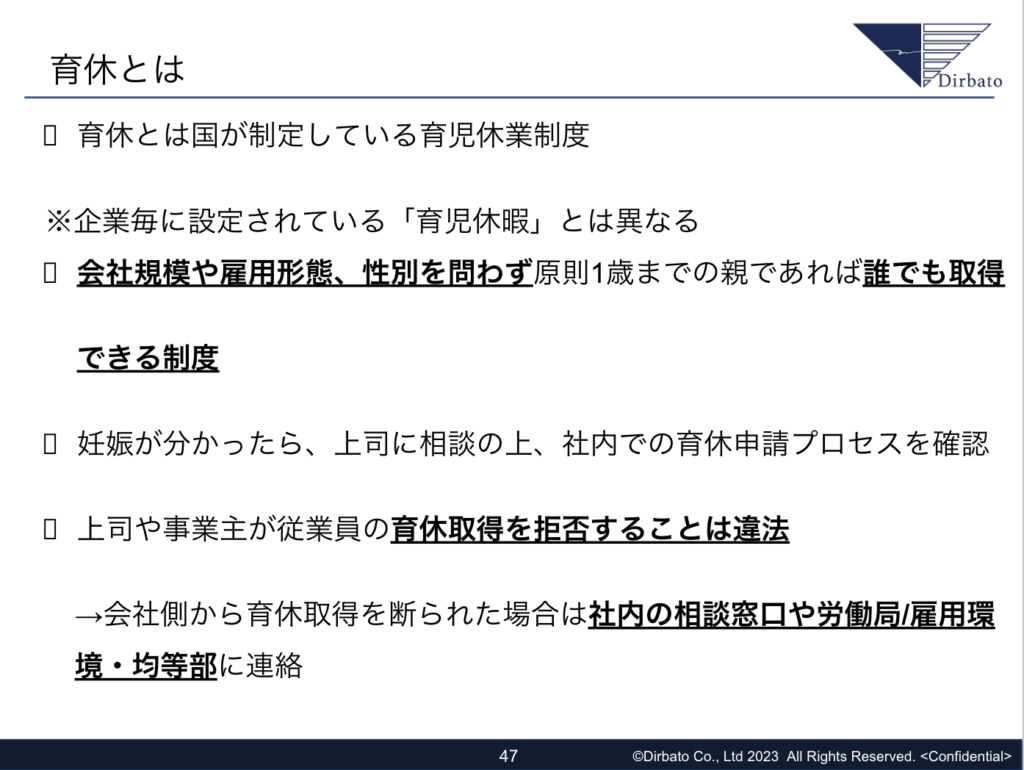

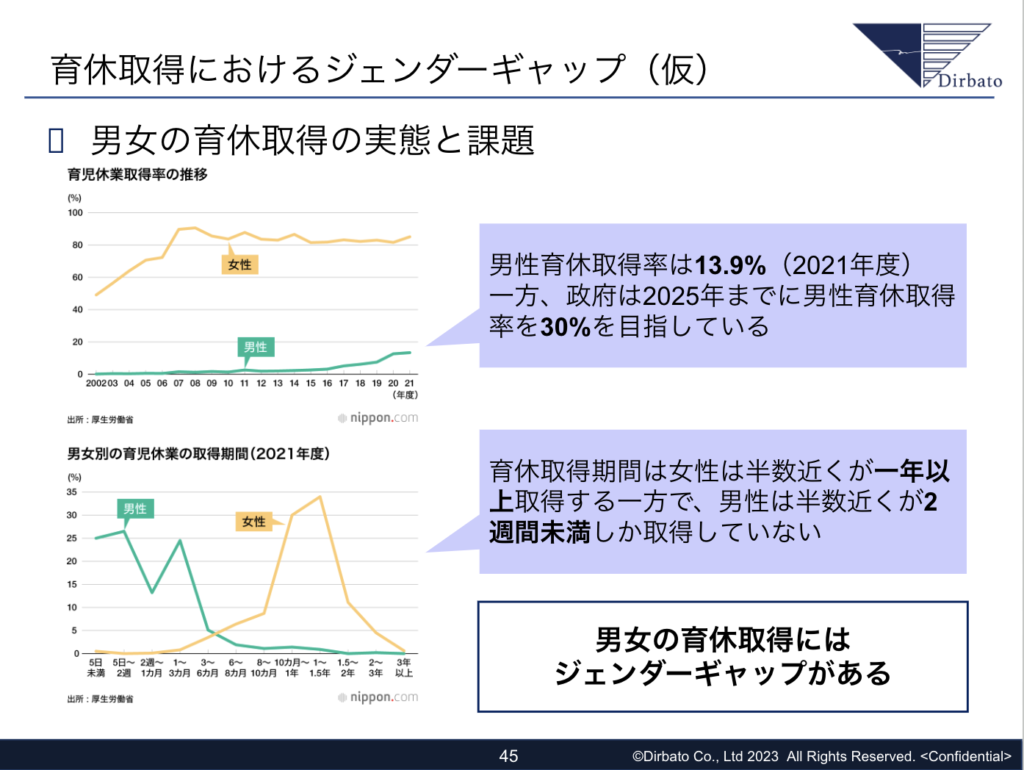

- 日本の状況/データ(女性管理職比率/男女別育休取得率・取得期間/男女雇用機会均等法の変遷)

3. 自分の会社を知る

日本全体のデータを踏まえて、自社のジェンダーに関する以下データを開示しました。

- 当日参加者の年代別共働き世帯

- 女性従業員比率

- 女性管理職比率

- 男性育休取得率

- 男性育休取得期間

日本全体の平均や製造業での平均値との乖離を知ることで、自社の客観的な立ち位置を感じていただきました。

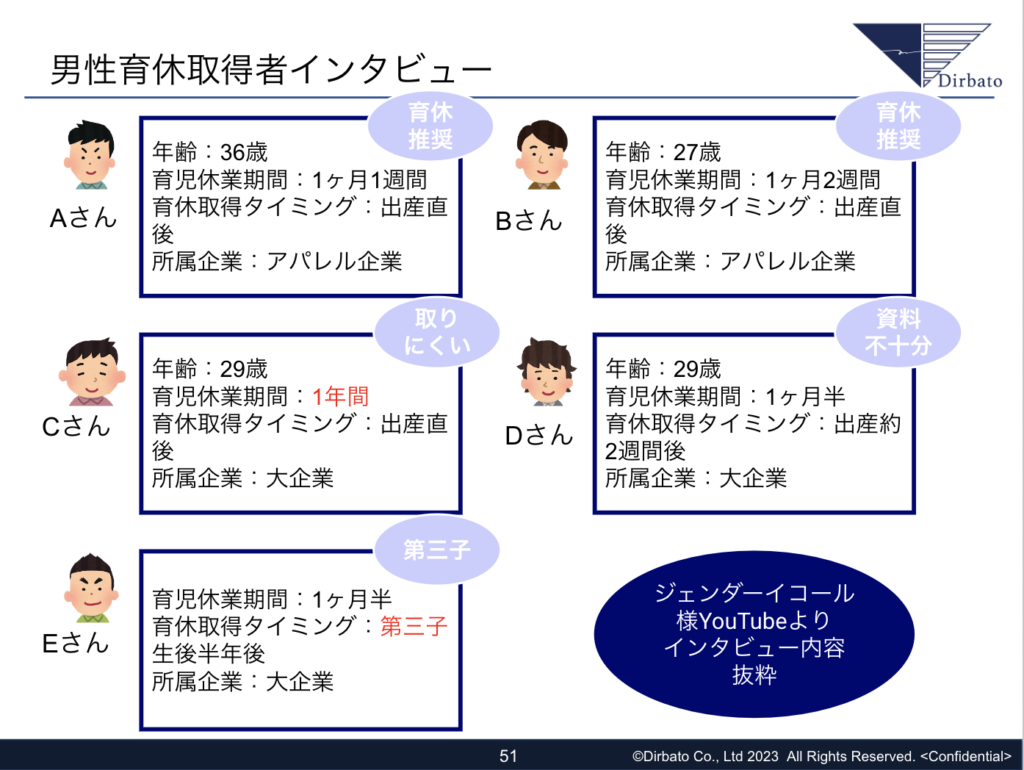

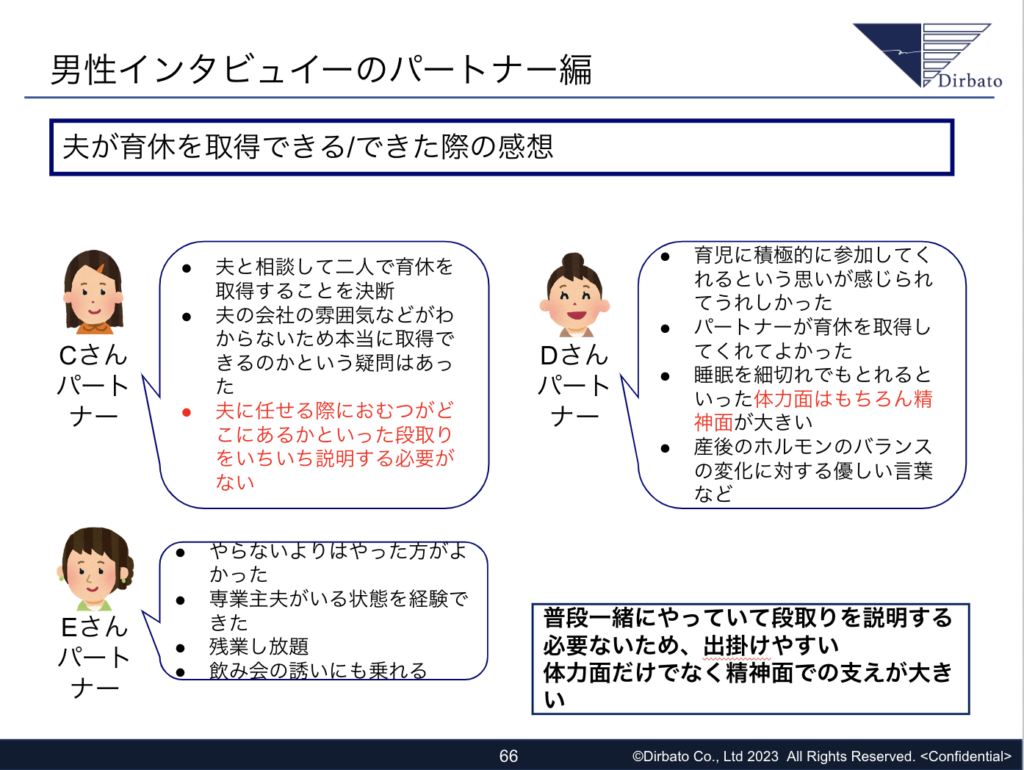

加えて、実際に働いている社員の声として、女性社員の座談会にて挙がった声や男性で育休を取得された方の声を紹介しました。定量的なデータに加えて、実際に働いている方の生の声を聞くことで社内にある暗黙のルールや多様性を感じていただけたと思います。

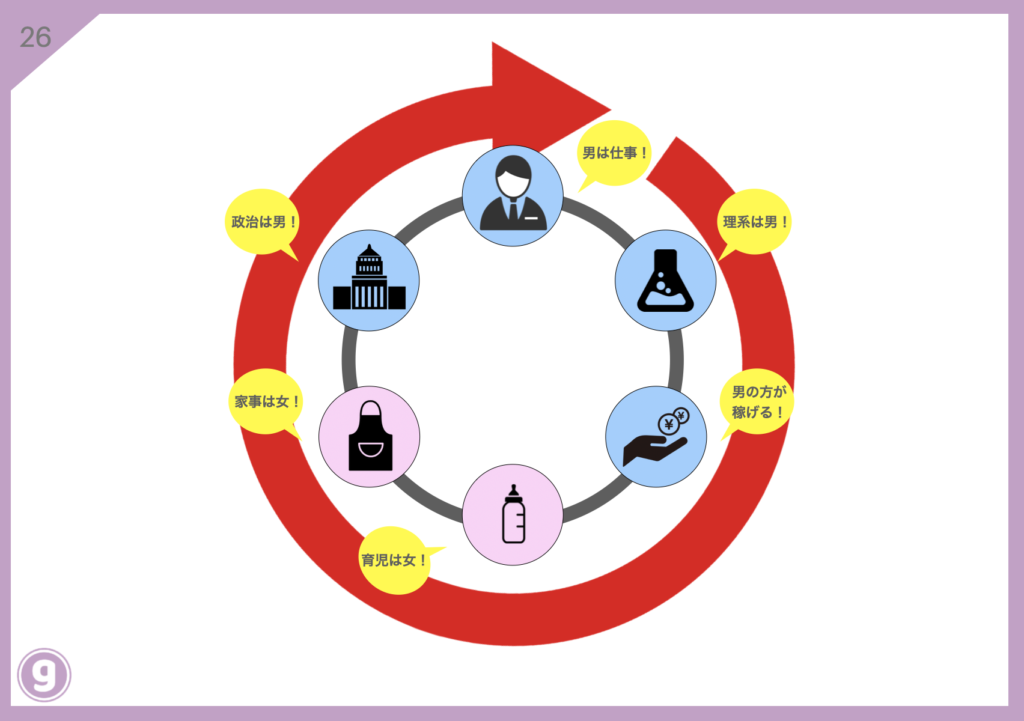

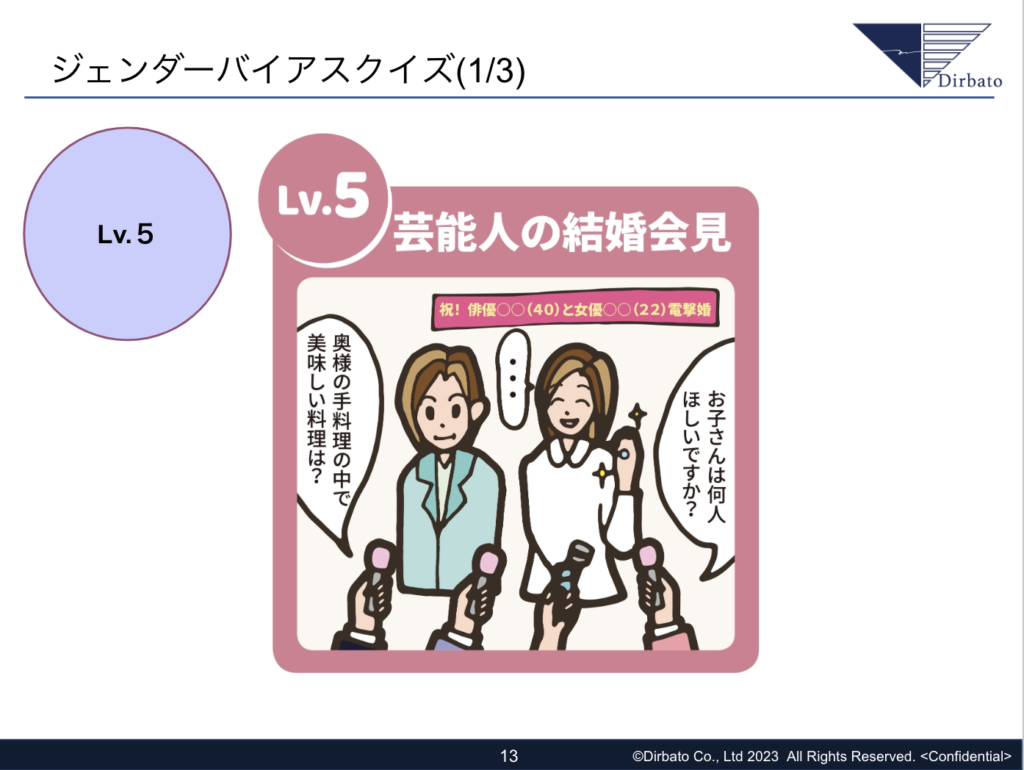

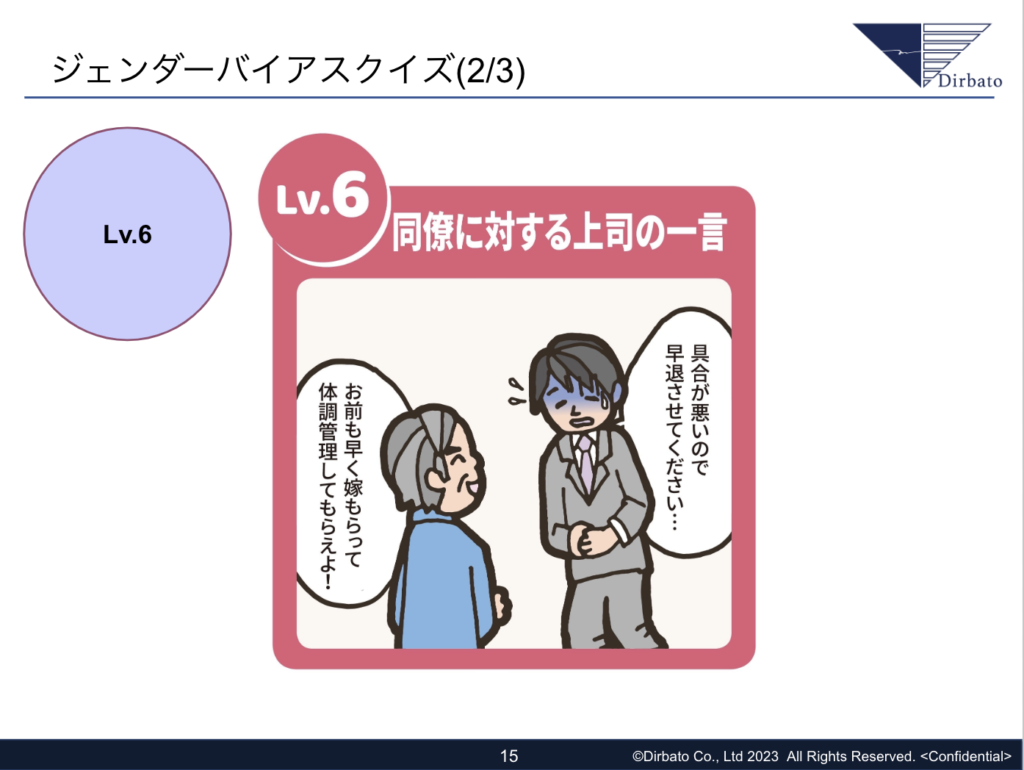

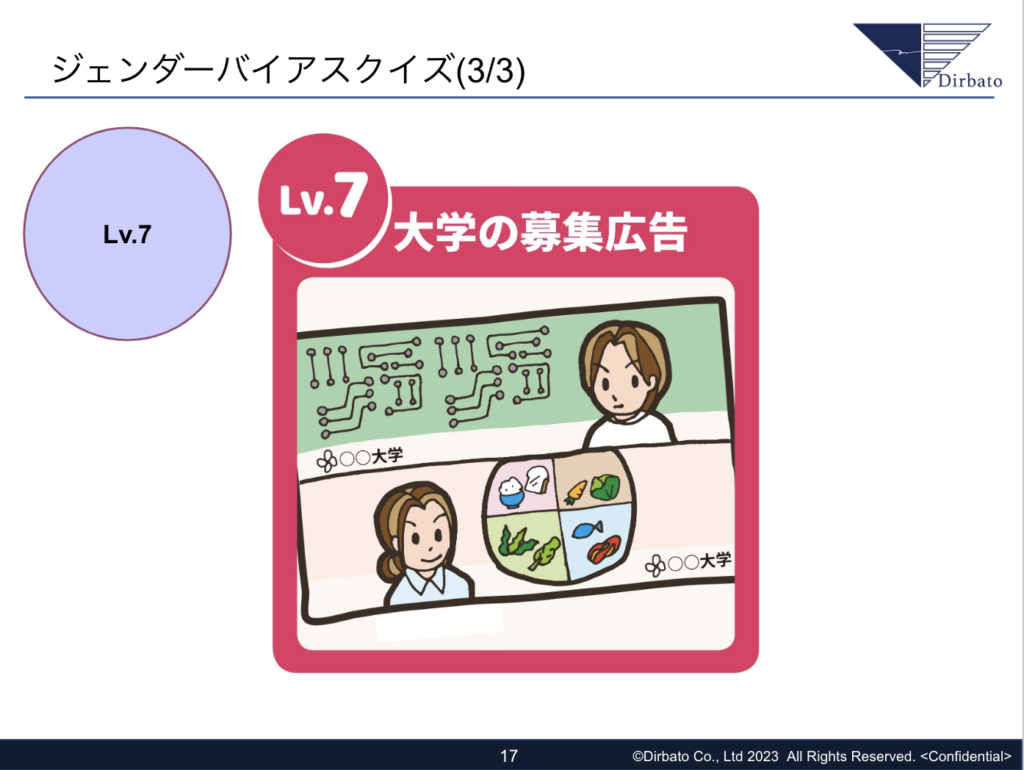

4. バイアスを感じる

最後のセッションでは「ご自身のバイアスを感じる」をテーマにご自身の性別役割分担意識に関するバイアスチェックを行いました。 今回はIATテストという2つの項目に関する言葉の結び付きの強さを測るチェック方法を用いて行いました。

チェックはあくまでも自分自身のバイアスを感じるためのもので、他人と比較したり、どちらか一方の結び付きが強いから良い悪いというものではありません。ご自身がどういうバイアスを持っているのかを認識し、自己理解を深めることで他者との関わり方を改めて考える一助としてもらえればと思い、実施しております。

チェックを行った後に、社内にある暗黙のルールや普段上司として意識していることをディスカッションいただきました。

ディスカッションの中で宴席での若手社員の振る舞いが気遣いなのか、暗黙のルールなのか、悩ましいという発言が出ておりました。ご自身が若手社員の時は「当たり前」であったものが、多様性が尊重される現在では、「当たり前」ではなくなりつつあります。

お互いに認識の齟齬が生まれないように、社内のルール/業務であれば、きちんと上長から言語化し、そうでない場合はやる必要がないことも併せて伝えて、風通しの良い雰囲気を作っていただけると良いなと感じました。

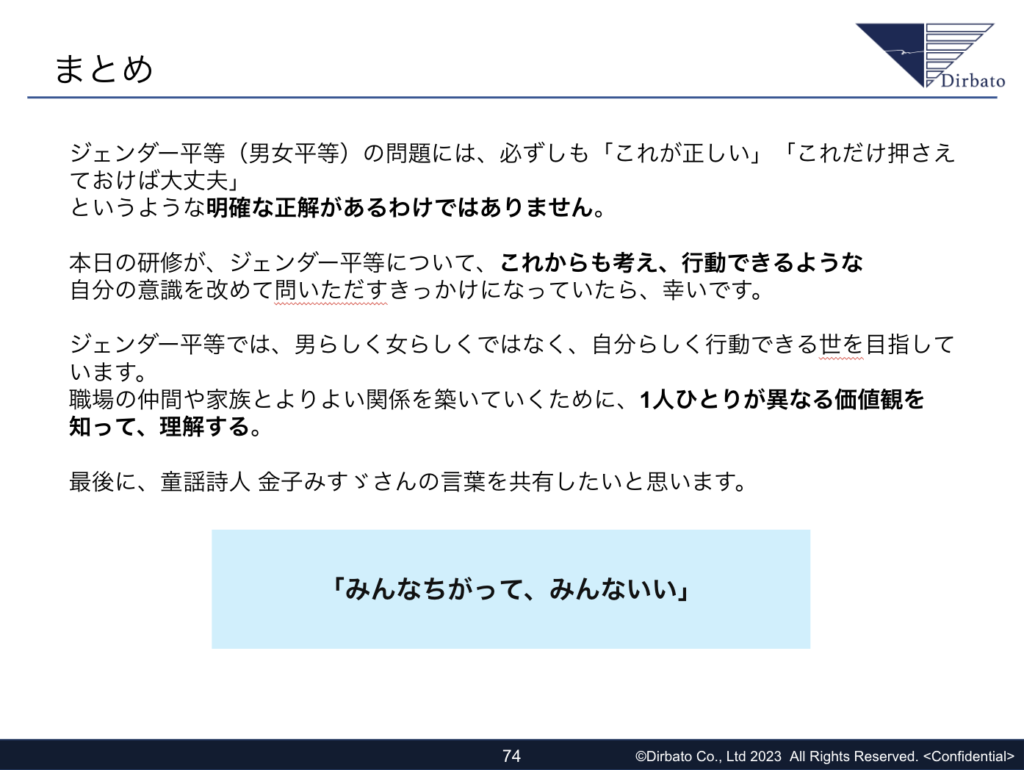

最後に管理職の違いを知るために必要なこと、活かすために必要なことを簡単に解説し、終了しました。

参加者の声

オンラインも含めて多くの方にご参加いただくことができました。ディスカッションのお時間はどのチームも積極的にお話しいただいており、特にオフライン参加者の方から前向きなご意見を多くいただきました。

- 自社の状況について状況を理解できた。ジェンダーによる差はなくなってきていると考えていたが、数字を見てまだまだだなと感じた

- 思い込みに気づくのは難しく、実際にバイアスのチェックと通して実感できた

- これまで社内の女性たちは、波風を立てない、目立たちたくない、諦めなどで声を上げることは少なかったと思うので、客観的に自社の状況を共有できる場があり有益だった

一方で「管理職の方への負荷があがる/管理職は大変だ」というお声もいただき、改めて企業内でジェンダー平等を推進する上での難しさや課題も認識できました。

今後、当団体としても管理職支援をテーマにした取り組みも検討したいと思っております。今回の研修を通じて、現場のさまざまなお声をいただき、私たちも多くの気づきをいただくことができました。ありがとうございました。

ジェンダーイコールと一緒に、社内研修を実施しませんか?

こちらよりお問い合わせをお待ちしております