2021年8月の夏休み期間に、ジェンダーイコール高校生メンバー4人が1人ずつ講師になり、全4回に渡ってセミナーを開催しました。DAY1 高校生が考える 乳幼児期のジェンダー 8/8(日)14:00-15:30 DAY2 メイクと ジェンダーの関係 8/15(日)14:00-15:45 DAY3 義務教育からジェンダー平等を目指す 8/18(水)18:00-19:30 DAY4 “ないもの”にされる性被害 8/22(日)14:00-16:00

事前お申し込みは各回100名を超え、延べ483名のお申し込み、252名の方に参加いただきました。ご参加いただいたみなさま、ありがとうございました!

DAY1 高校生が考える 乳幼児期のジェンダー

開催概要

■日時:2021年8月8日(日)14:00〜15:30加藤 心渚 (高3)一般社団法人母親アップデート 代表理事 なつみっくす(鈴木奈津美)様

セミナーの流れ

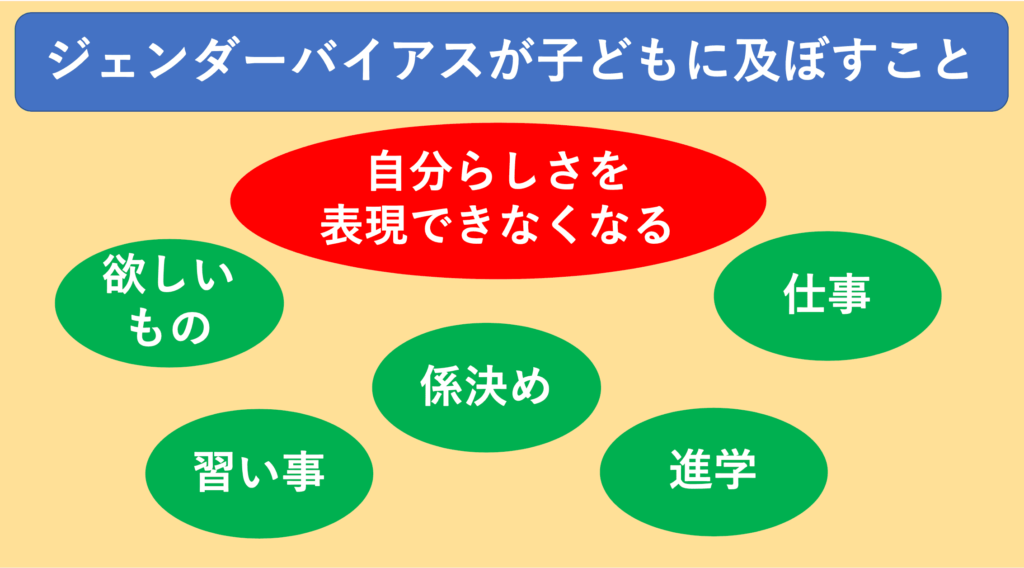

加藤ここなのスライド 講師の加藤ここなが独自で6月〜7月にかけて約300名の保護者・教育者に回答してもらったアンケートを分析した「子どもを取り巻く環境の現状」、周りの高校生や中学生にヒアリングしてまとめた「ジェンダーが子どもに及ぼすこと」について説明しました。

一般社団法人母親アップデート その後、一般社団法人母親アップデート 代表理事 なつみっくす(鈴木奈津美)様に親目線でのジェンダーバイアスについて語っていただきました。

グループディスカッション

最後に、いくつかのグループに分かれて、「普段の生活で感じるジェンダーバイアス」というテーマでグループディスカッションを行いました。

・3歳の甥っ子と1歳の姪っ子と遊んでいて子育ての大変さに気づき、子どものほしさが少しずつ薄れて きてしまったと母親に話したら、「それはダメだ」と子どもを生むのが大前提の価値観で否定された。自分の人生だから自由だと考えてほしいと思った。

・誰かに強制された訳ではないのに仕事も教育も自然とサポート側に回ってしまう女性が多い。性別役割分担意識が自然と身に付いて、社会人になってもずっと続いている葛藤がある。

・国際的な仕事の環境で、容姿に対する不適切発言を受けたり、仕事ができると「女のくせに」と男性や女性にも言われた。

・20年前位の話だが、同僚の女性が結婚の報告をした際、「名字は何になるの?」と当たり前に言っていたことに違和感を感じた。

まとめ

今回は乳幼児期をテーマにセミナーを開催しました。子どもたちが「性別らしさ」ではなく「自分らしさ」を表現できる社会 をみんなで作っていきませんか?ということです。

講師:加藤ここなの感想

1)今回、自分がセミナーを主催することになってどう感じましたか? 高校2年生の時に、弁論大会にて「将来はジェンダーに関するイベントを開催したい」と宣言しました。その時は大学生や社会人になれば出来るだろうな、と遠い目標として掲げていました。まさか、1年後に実現できるとは思っていなかったので、機会を与えてくださった田渕さんにはとても感謝しています。 2)準備は大変でしたか? 大変でした。しかし、自分の好きな分野を人に伝えることはもともと好きだったので、わくわくしながら準備できました。 3)準備やセミナーで工夫した点を教えてください。 ジェンダーを初めて学ぶ方、子どもに関わる方、高校生など、様々な方が参加してくださるため、誰がみても分かりやすい説明を工夫しました。 4)セミナーを主催した感想を教えてください。 初めは高校生が保育のことについて語るのは少し烏滸がましいのではと思っていたのですが、参加者の皆様が真剣に私の話を聞いてくださって安心しました。 5)セミナーの主催は自信につながりましたか? はい 6)高校生に伝えたいメッセージがあれば教えてください。 自分の知らない間に自分の選択の幅を狭めてしまっていることに気づいて欲しいです。そして、それらを周りの人にも伝えていってほしいです。 7)今後やってみたいことがあれば教えてください。 子どもたちにジェンダーを伝える活動をしていきたいです。そのためにジェンダーの絵本を作って子どもたちが集まる場所に広めていきたいです。

DAY2 メイクと ジェンダーの関係

開催概要

■日時:2021年8月15日(日)14:00〜15:45田中まき (高3)株式会社コティスエルト 代表取締役 矢野亜也那 様

セミナーの流れ

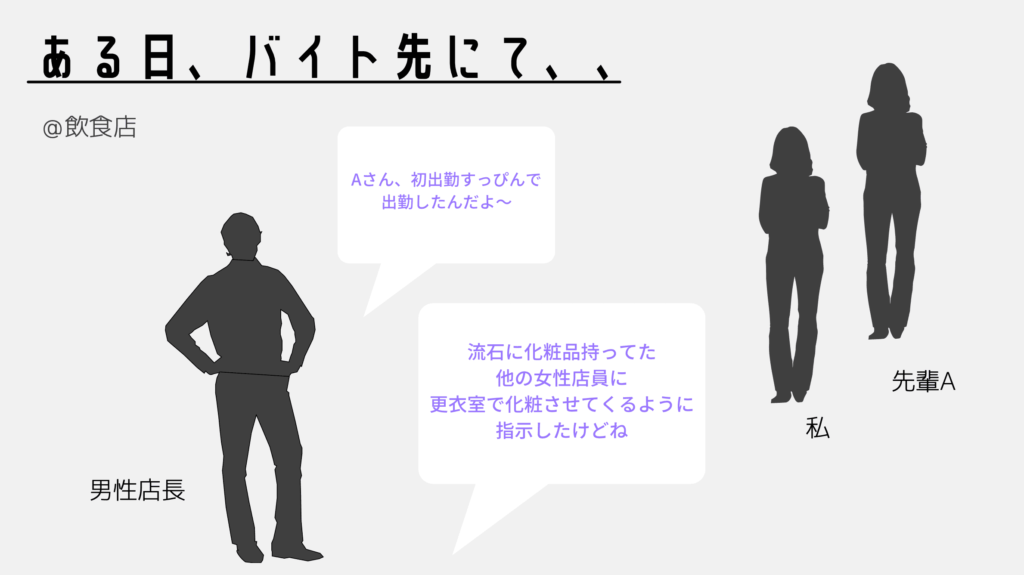

田中まきのスライド メイクは、なりたい自分に近づくことで自己肯定感を上げることができたり、コンプレックスを隠せたり・・・といったポジティブな効果がたくさんあるにも関わらず、いまだに「メイク=女性」というジェンダーバイアスが存在しています。

ジェンダーニュートラルコスメ「iLLO」 次に参加者からのメイクのジェンダーバイアスに関する質疑応答時間を設けた後、株式会社コティスエルト 代表取締役 矢野亜也那 様にお話しを伺いました。iLLO(アイロ) 」を立ち上げられました。このブランドに対する思いや化粧品にまつわるエピソードをお話しいただきました。iLLOの10%オフクーポンを提供してくださり、参加者の喜びの声で盛り上がりました。

グループディスカッション

最後に、いくつかのグループに分かれて、「誰もが当たり前にメイクを楽しめる世の中にするには?」というテーマでグループディスカッションを行いました。

平成の若者文化がキムタクさんや安室奈美恵さんで、その方たちが化粧をしている文化があった。な ので、私たち若者世代が「令和の若者文化」を作ると1人1人の意識を変えていければ良いのではないか? 今の日本では「女性らしさ」「男性らしさ」を大切にしている人も多い中で、誰もがメイクを楽しめる世の 中にするには、「他人に押し付けない」というのが一番大事。 世代感の感覚のズレがあるという話になり、その人たちが古い女性観であったり、ジェンダーバイアス が根づいてしまっているのが問題。 学校の授業にメイクを取り入れるという案が出たが、社会に出た時に逆にメイクがあたりまえになって しまうことが考えられるので、あまり良くないかも?今の若者は脱毛をする男子もどんどん増えているの で、今のままで広がっていけば良いのではないか? まとめ

このイベントで伝えたかったことは、参加者のみなさまに改めて、「身の回りの物事が性別によって境界線が引かれていないか」 を考えていただきたいということです。

講師:田中まきの感想

1)今回、自分がセミナーを主催することになってどう感じましたか? 自分が今まで持っていた問題意識をオンラインを通じて様々な人に共有できる貴重な機会だと思いました。 2)準備は大変でしたか? 他の高校生メンバーと田渕さんと何回もミーティングを重ねてより良くなるように心がけていたので達成感がありました。初めの方から、テーマやキャッチコピー、ポスターなど多くの意見交換をしてきたので本番を迎えれてよかったです。 3)準備やセミナーで工夫した点を教えてください。 自分が知っていても参加者の方は知らないかもしれない、ということを考えて細かく説明できるようにしました。セミナーを開く特権でもある、参加者の声をチャットやブレイクアウトルームを使うことでたくさん聞けるようにした。 4)セミナーを主催した感想を教えてください。 たくさんの人が共感していただいたり、私の問題意識に提案していただいたりして新しい発見がありました。自分の意見をオンラインを通じて多くの人に共有することは初めてだったが、事前準備を沢山し、充実したイベントにできたことで達成感が得られました。幅広い世代の方が参加していただいたので、これからの時代を背負っていく若者ということで応援してくれる方はもちろん、同世代の高校生も参加していただき嬉しかった。 5)セミナーの主催は自信につながりましたか? はい 6)高校生に伝えたいメッセージがあれば教えてください。 ジェンダーの問題解決は気づかないと何も始まらないです。私自身、ジェンダーについて興味を持ってから身の回りがジェンダーバイアスで溢れていることに気づきました。ジェンダー教育が普及していない今、ジェンダーのことを発信していくことで、一人一人の意識が変わっていくことでいつか世の中も変わってくると信じています。 7)今後やってみたいことがあれば教えてください。 今回の内容をもっと多くの人に共有したいので何度か開催したい。

DAY3 義務教育からジェンダー平等を目指す

開催概要

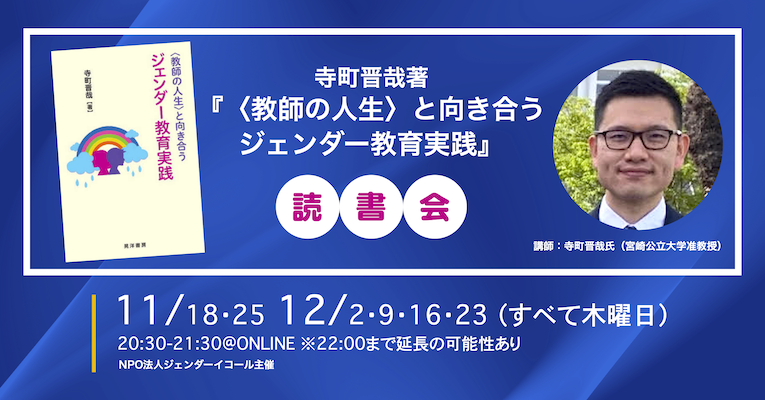

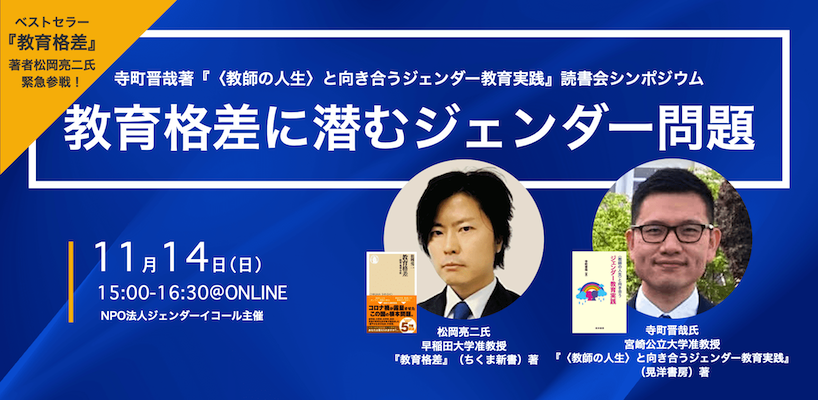

■日時:2021年8月18日(水)18:00〜19:30関崎みく (高3)宮崎公立大学 准教授 寺町 晋哉 様

セミナーの流れ

関崎みくのスライド 講師の関崎みくが義務教育をテーマにしたかったきっかけは、部活動での出来事にありました。所属するダンス部に男子生徒が入部を希望した際、「なんで男子がダンス部に入るの?」と周りの部員が言っていたのです。その後、調べを進めると、学校生活の中であたりまえのようにジェンダー差別が行われていることに気がつきました。この経験を経て、若いうちに性別に囚われない生き方を知ってほしい。そんな思いから本テーマを採用しました。セミナーでは最初に関崎みくがさまざまな視点でのジェンダーバイアスについて説明をした後、ゲストの宮崎公立大学准教授の寺町晋哉先生から専門的なお話しをいただきました。

グループディスカッション

最後に、いくつかのグループに分かれて、「ジェンダー経験について共有しよう!」というテーマでグループディスカッションを行いました。

留学先で国によって違いがある。マレーシアではほとんど女性の教授だった、フランスでは女性の方 が発言数が多かった等、違いを感じた。 昔は、修学旅行に女子しか行けなかった。男子は勉強に集中しなくちゃいけないから。 スポーツにおける男女差。女子にハンデを課しているケースがある。女子の中でもハンデがあることが嫌だと感じる人もいれば、それで良いと思う人もいる。 そのハンデが男女差があって、また、女子の中でもハンデが無い方が良いと思っていても、男子の女 子に対する対応も、女子が男子と一緒にスポーツをやっていく上で影響してくるのかなと思った。 営業の求人で、女性から応募が入った際に、「女性に営業ができるのかな?」という発言をしていた。 その人は悪気が一切なくて、知らないうちに思い込みをしていた。そういう思い込んでいる人を変えていくのは難しい。 「学校の仕事は大変だから女性にはできないかも。男性の方ができるのではないか?」という思い込みで、女性が活躍できていなかったり、逆に男性が大変になってしまう。しかし、看護士などは、女性が 多いけど仕事量も多い。 まとめ

本セミナーで伝えたかったことは、「若いうちに自分の中にあるジェンダーバイアスに気づいてほしい。」ということです。ジェンダー問題の解決に重要なことは、ひとりひとりが「当事者」という自覚をもつこと。そのためには「ジェンダー」を知ることが始める必要があります。

講師:関崎みくの感想

1)今回、自分がセミナーを主催することになってどう感じましたか? 幅広い年代の方に自分の思いを伝えられることが嬉しかったと同時に、学校で起こる性差別を高校生代表として伝えなければならないという責任を感じました。 2)準備は大変でしたか? 時間はかかりましたが、自分の思いを伝えられると思うと準備も楽しかったです。 3)準備やセミナーで工夫した点を教えてください。 参加者の方にジェンダー問題を身近なものとして捉えてもらうべく、多くの人に当てはまるような体験談の紹介をしました。 4)セミナーを主催した感想を教えてください。 高校生の視点からみた「ジェンダー」に興味を持ってくださる方が多く嬉しかったです。ジェンダーに強く興味を持っている方から知り合いから紹介されて参加した方まで、多様な考えを持つ参加者の方々と交流ができて有意義な時間となりました。また、若い世代が問題意識を持ち、行動を起こすことの大切さを再確認しました。 5)セミナーの主催は自信につながりましたか? はい 6)高校生に伝えたいメッセージがあれば教えてください。 ジェンダー問題は誰にとっても身近なものです。自分がジェンダー差別の加害者・被害者にならないためにも、この問題に対して当事者意識を持って積極的に行動しましょう! 7)今後やってみたいことがあれば教えてください。 厳しいかもしれませんが、小学校や中学校でイベントを開いてみたいです!

DAY4 “ないもの”にされる性被害

開催概要

■日時:2021年8月22日(日)14:00〜16:00久保田まもり (高2)小川 たまか 様

セミナーの流れ

久保田まもりのスライド 今回このテーマを選んだ理由は、講師の久保田まもりが、電車通学だった中学生時代、毎日のように周りの生徒たちが痴漢被害に遭っていた事がきっかけになっています。とても悔しい思いをした生徒も、警察に届けることはありませんでした。学校側は少なからずその状況を知っていたはずですが、中学生の久保田から見てもちゃんと向き合っているようには思えませんでした。

肌を露出しているから被害に遭う、抵抗しない=合意であるといった考え方は「強姦神話」に基づきます。この価値観が痴漢を黙認する社会、女の子たちに我慢させる社会とは一体なんなんだ?という思いが、本セミナーのテーマにつながりました。

小川たまかさんのYahoo!ニュース著者紹介ページ 小川さんの著書 「ほとんどない」ことにされている側から見た社会の話を。(2018年) 本セミナーでは、まずは久保田まもりが自身の経験から感じた問題提起をした後、ゲストのフリーライター 小川たまか様より「日常の中の性暴力」をテーマに、痴漢にまつわる調査データの紹介や、これまでの時代がいかに「強烈な被害者への制裁意識」をもっていたかという実情について詳しく説明していただきました。その後、ジェンダーイコールの学生メンバー、社会人メンバーが加わって、それぞれが考える「次世代の子どもたちに、性暴力に対する誤った考えを引き継がないためには?」についての思いをご紹介しました。

グループディスカッション

次に、いくつかのグループに分かれて、「痴漢などの性暴力をなくすために学校側がすべきことは何か?」というテーマでグループディスカッションを行いました。

「性教育」という言葉をもっと触れやすい名前にアップデートするのも大事。 デンマークでは、幼稚園の頃から性教育を受けている。だから自分のからだは自分のものという意識 を誰もがもっている。だから痴漢はいない。 デンマークはドラゴンボールが15禁、ロボコップが18禁。その理由は、血がたくさん出たり、暴力的な 表現が多いから、国が規制している。エンタメに対しても作品規制が厳しくなっている。 基準はファンタジーとの境目がわかるかどうか。そこをきっちり分けている。 学校の義務教育での性教育に力を入れるのが良いものの、先生たちに負担がかかるので、助産師や 医師が授業で話すなどして、あまねくいろんな人に伝わるようにやっていくと良いのではないか? 「生理」について教えてほしい。人の生理がどれくら重いものなのかがわからない。 韓国では中高生に、人権教育の一環として、性暴力に感する義務教育を実施している。日本にもその ような教育を実施して、いまだに歪んでいる性教育に関して学生が意識改革できる内容を実施できると良い。 性暴力を受けても恥ずかしいとかとまどう気持ちになってしまって相談を躊躇する子どもたちが多い。 自分の心を打ち明けて話せることのできる信頼感をもてる雰囲気を作るためには、まずは大人たちが 正しい性意識をもつことが重要。 教頭や学年主任が、性教育のやるやらないの意思決定に関わっているため、その人たちが性教育に 関心があるかないかで変わってしまう。公立の学校でも積極的に取り組む学校と取り組まない学校でかなり差が出てしまっている。そういう消極的な人たちに性教育の必要性についてアプローチしていく必要 がある。 政治や社会が性教育にネガティブな意識をもってしまっている。日本の根幹を担っている人たちにもっ と当事者意識を持ってもらうことが重要。 今、警視庁が痴漢防止のレーダーやアプリを作っている。でも実際に高校生が認知するところまでは いっていない。せっかく良いサービスがあるのに実用まで至っていない。そこにはどういう課題があるのか?そういう所を見ていくと、よりこの問題の解決に近づいていくのではないかなと思う。 高校生へのメッセージ

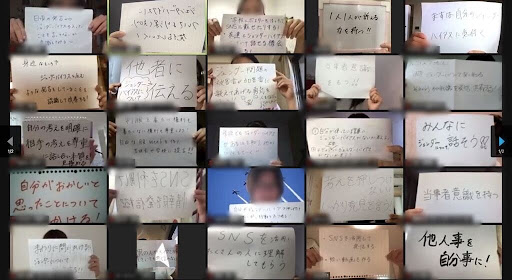

次に、ジェンダーイコールメンバー3名と小川たまか様より、高校生に向けたメッセージをいただきましたので、ご紹介します。

加藤ここな(ジェンダーイコール高校生メンバー)

渡邉あおい (ジェンダーイコール大学生メンバー)

篠原くるみ (ジェンダーイコール副代表理事)

自分の感情を大事にしてほしい 「ネガティブな感情」や「嫌い」っていう感情は、結構ネガティブに捉えられてしまうけど、「嫌」という感情は生存本能だったりするので、それを大事にすることが大事だと思います。 何かあった時に「自分が悪いのかも」と思ってしまうクセがついてしまっている人がいると思うんですが、 それはたぶん性格ではなくて、日本社会の構造的な問題だと思うので、それはそれで受け止めて、大事にしてあげると良いのかなと思います。 その上で、客観的に「私が嫌だと思ったことはどういうことなのかな?」ということをじっくり考えてみることで、答えがみつかったりするのかなと思います。 自分のことを受け止めてくれる味方を何人か見つけておく。 それが親であれば良いが、人間なので必ず合う合わないは必ずある。「この人は自分の味方だな」と 思っていても、関係性が変わってくることも全然あるので、そういうことに対して傷つきすぎないでほしい なと思います。 あと、大人は「ドリームクラッシャー」になってはいけない。ドリームクラッシャーとは、「誰かが何かをやりたい」と言ったことに対して、「そんなの無理だからやめておきなよ」とか「NO」を突きつける人のこと。 そういう人は結構世の中にたくさんいて、やりたいことを頭ごなしに否定してくる人がいたら、「この人ってドリームクラッシャーなんだなー」と思ってスルーするスキルを、若い人たちに身に着けてもらえればと 思います。 味方になってくれる人は絶対どこかにいるので、そういう人を何人かストックすると良いと思います。 小川たまか(ゲスト講師)

私は高校生とか20代前半位までは、生きるのが辛いという思う時期が結構長くて、その悩みの理由が ずっとわからなかった。 「なんで自分がこんなネガティブな人間なのかがわからない」みたいな時期が長かった。 30代前半位になってからようやく、あれが性に対する搾取が原因だったとか、そういうことに気づき始めて楽になったというようなことがありました。それは気づくのが早ければ早い方が良いと思うので、痴漢とか性暴力は明らかにおかしな問題であり、 人権侵害であり、被害に遭う人が悪い話では全くないので、「社会のせいだ」ということを強く心に持って いってほしいなと思います。 ここにいらっしゃる人たちは、そこに気づいていらっしゃる側の人たちなんだろうなと思っています。 大人はその若者の持っている意思とかを潰さないようにするというのは、私も全く同感です。大人のやることは、若い人たちがどれだけその1件の発信をしやすくしていくことや、そのサポートが大事だと思っ ています。

まとめ:久保田まもりからみなさまに向けた アクションプラン

最後に、久保田まもりより、本セミナーのまとめとして、参加者に提案するアクションプランを2つお伝えしましたので、ご紹介します。

今日のイベントの内容を家族や友人に話してみよう! 個人的なことは政治的なことである。 講師:久保田まもりの感想

1)今回、自分がセミナーを主催することになってどう感じましたか? 不安な気持ちもありましたが、最大限このチャンスを活かそうと思いました。 2)準備は大変でしたか? 内容を煮詰めるのに時間がかかりました。 3)準備やセミナーで工夫した点を教えてください。 伝えたい内容を時間内に入れ込むため、スライドや進行順序を工夫した。そして、非言語コミニュケーションを意識するようにした。 4)セミナーを主催した感想を教えてください。 ブレイクアウトルームでのディスカッションで、沢山の気づきをもらった。セミナーを主催する大変さを学び、今後、イベントやセミナーを主催する際に非常に役立つと思う。 5)セミナーの主催は自信につながりましたか? はい 6)高校生に伝えたいメッセージがあれば教えてください。 個人的なことは政治的なこと。 7)今後やってみたいことがあれば教えてください。 小さくてもいいので、継続的に意見を交換する場を開きたい。

いかがでしたでしょうか?

NPO法人ジェンダーイコール代表理事